あなたの“ゲーム愛”をぶつけよう!

エイリムは、本気でゲームを愛する人が活躍できる場所です。

「遊ぶだけじゃなく、もっと面白くしたい」と考えたことがあるなら、その情熱こそが武器になる。

今回は、そんなエイリムの開発文化や求める人物像について、役員たちにインタビューしました!

役員それぞれの“ゲーム愛”ヒストリー

―― おふたりがゲーム開発者を目指すことになったルーツをお聞きしたいのですが、初めて遊んだゲームは覚えていますか?

- 杉山

- ファミコンだと『イー・アル・カンフー』かな。当時は兄が遊んでいるのを見ていることが多かったんだけどね。中学高校も勉強、部活が中心でゲーム自体をがっつり遊んではいなかった。

- 高橋

- 私たちの時代はゲームウォッチが最初かもしれないね。『ドンキーコング』とか『オクトパス』とか。

- 杉山

- ありましたね。

- 高橋

- ファミコンはね、親と一緒に量販店に買いに行ったら『ぴゅう太』っていうキーボード付きの別のハードを買ってもらっちゃって(笑)。よくわかってなかったんだろうね。そのあとファミコンもちゃんと買ってもらったんだけど、最初に買ったゲームソフトは『マイティボンジャック』だった。

- 杉山

- 懐かしいですね。

- 高橋

- でもやっぱり印象に残っているのは小学4年生の時の『ドラゴンクエスト(以下、ドラクエ)』。週刊少年ジャンプですごいのが出るって知って、発売前から楽しみで。1作目はまだ予約したり並んだりせずに買えたんだよね。

―― 遊んでみて感想はいかがでしたか?

- 高橋

- 衝撃的だったね。こんな楽しいものが世の中にあるのかと。今でこそ装備品を買って装備して…みたいなセオリーが当たり前になっているけど、当時はすべてが初体験だから、何の準備もなくフィールドに出たらスライムに倒されたりして(笑)。

- 杉山

- 私はどちらかというと『ファイナルファンタジー(以下、FF)』の印象がありますね。『FFⅢ』のラストダンジョンが長くて苦戦した記憶がある。

- 高橋

- あとは『信長の野望』と『三國志』。現在も最新作が出たら遊んでいるし、ゲーム体験の原点だね。ちなみに『FF』はスーパーファミコンの『FFⅣ』から始めました。

―― ゲーム開発者を目指すきっかけになったゲームはありますか?

- 杉山

- 特定のゲームはないんですよね。高校時代まではゲーム開発者になるなんて想像もしてなかった。僕は宮崎県出身なんですけど、高校時代は周りもみんな大学に行くような進学校と言われるところでとにかく勉強が中心。将来のことも「なんとなく大学行って地元で公務員になるのかな」くらいにしか考えてなかったんですよ。

- 高橋

- えっ、そこからどうやってゲーム開発者に方向転換したの?

- 杉山

- 高校卒業後に大学に通うことになって、一人暮らしで忙しいわけでもないからアルバイトをしながらゲームばっかりやっていたんですよね。それで大学1年の後半にバイト先の先輩が「小説家になりたいから東京に行く」っていう人がいて。夢を追う姿に憧れちゃって。

- 高橋

- 影響を受けちゃったんだ。

- 杉山

- そんな選択肢があったのかと。自分も何かそういうのを見つけたいと思って考えたら、すぐにゲームが好きだなというのが浮かんで。「ゲーム作りたいから大学辞めて東京行きます」ってすぐに親に直談判しました。

- 高橋

- 親御さんも驚いたでしょう(笑)。

- 杉山

- なんとか押し通してね(笑)。でもゲームを作る知識もないから、とりあえず専門学校に通うことにして。当時新聞奨学制っていうのを利用して新聞配達店に住み込みで働きながら東京の専門学校に入ってプログラミングを学んだんです。

- 高橋

- プログラマーを選んだ理由はあります?

- 杉山

- 絵も描けなかったし、当時は企画っていうのもあまりなくて。そうなるとプログラマーしかないなという感じでした。専門学生時代は毎日3時に起きて新聞配達してっていうかなりハードな生活でね。同じような境遇の生徒がいて、仕事の方が大変すぎて学校に来られなくなる人もたくさんいましたね。

- 高橋

- しかも卒業したところでなかなか就職できない業界だったんですよね。

- 杉山

- 私も卒業後すぐには就職できませんでした。しばらくフリーターをやりながら、自分で作ったゲームのフロッピーディスクをゲーム会社に送りまくるっていうことをしていました。

- 高橋

- だから杉山さんはうちの採用面接で「学生のとき自分で作っていました!」っていう人をすぐ面接通しちゃうんだ! 自分と似た苦労エピソード持っている人に弱い(笑)

- 杉山

- そうかもしれない(笑)。で、その後ジュピターという会社の当時東京支社ができたタイミングで採用してもらって、数年後に東京支社がなくなるタイミングで辞めて、ジー・モードという会社で高橋さんたちと出会うという流れですね。

―― 高橋さんがゲーム業界に入ったのはどいういった経緯で?

- 高橋

- 私は学生時代は部活とかもやっていましたけどゲームもずっと遊び続けていて、実はゲームを作るのにも早い段階で興味を持ち始めていました。

- 杉山

- じゃあ最初からゲーム開発者を志望していたんですか?

- 高橋

- いや、興味はあったけど仕事になるかなというのはあって。大学時代に就職活動するときも最初はゲーム業界以外の会社を中心に考えていたんですけど、その頃ちょうど就職活動でエントリーシートはメールでしか受け付けませんという会社がいくつか出始めたタイミングで。

- 杉山

- 確かにそういう時期でしたね。

- 高橋

- 世界的にWindows98が広まった頃で、自分でも初めてノートパソコンを買ってインターネットを使い始めたら「ゲームもネット使ったらすごいことになるに違いない!」って驚いて。当時はネットを使ったゲームも少しずつ出始めていて、知り合いに『ウルティマオンライン』を教えてもらったらもうドハマり。そこからはゲーム業界を中心に就職志望を方向転換しました。

―― 就職活動ではどのあたりの会社を受けました?

- 高橋

- 当時のエニックス、スクウェア、テクモ、コーエーあたりですね。でもどこも新卒未経験には非常に狭き門で、面接で落ちました。コーエーさんだけは実は酔っぱらって面接に行かなかったんですが……(笑)

- 杉山

- それはひどい(笑)

- 高橋

- 結局希望したゲーム会社には入れなかったんだけど、未経験でもプログラミングを習得できる会社に就職しました。USB通信プロトコルというデジカメとパソコンを繋いで、データを転送するっていうプログラムを担当してました。。そこでプログラムを基礎から学べたのはとてもよかった。

- 杉山

- そのあとに転職したのがジー・モード?

- 高橋

- そう。でもね、ジー・モードに入る時もエピソードがあってね……。ある日、転職サイトの端っこに「急募!携帯電話のゲーム開発」っていう募集があって、それがジー・モードの募集だったんです。で、メールで応募したんだけど、自分が連絡先として書いたメールアドレスが間違っていて……。

- 杉山

- ええ?それはダメですね。

- 高橋

- 当然あちらがメールを送ってきてもエラーになるわけですよ。そしたら担当の人が電話をしてくれて。

- 杉山

- それでなんとか繋がったんだ。

- 高橋

- いや、そのとき留守にしていて……。

- 杉山

- もうひどすぎる(笑)

- 高橋

- ホントに(笑)。でもその担当の人が留守電を入れてくれて。後日面接を受けて、晴れてジー・モードに入社することになりました。ちなみに後から聞いたんだけど、最初に見た転職サイトの広告はその1日しか出してなかったらしい。だからあの留守電がなかったらジー・モードにも行ってないしエイリムもなかったかもしれない……。

若手時代を支えたゲーム作りへの意欲

―― 実際にゲーム作りの現場に入ってからは、どういった環境でしたか?

- 杉山

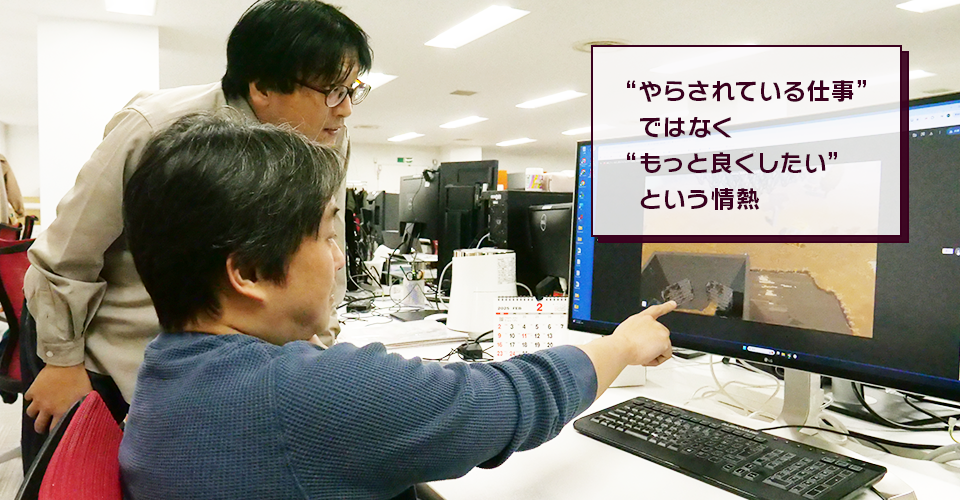

- 昔のゲーム業界って、残業や休日出勤お構いなしみたいな環境だったんで。本当に好きって気持ちがないとなかなかやり続けられない場所ではあったと思う。でも別にやらされているっていう気持ちじゃなくて、自分がより良くしたいからやっているんだっていう気持ちで取り組んでいたから、肉体的には大変なんだけど辛くてやめたいと思ったことはなかったですね。

- 高橋

- ジー・モードで一緒になった後に、とあるプロジェクトで杉山さんが数日帰ってないときがあって、本人も何日帰ってないか覚えてなくて(笑)。その週の土日に何か差し入れ持っていったよね。

- 杉山

- 当時関わっていたプロジェクトってiモードのアプリ開発が中心でプロジェクトの規模も小さかったから、プログラム1人、ディレクター1人みたいな感じだったんだけど、そのプロジェクトはディレクターも早い段階でいなくなっちゃってね。だからもう全部自分で仕様も決めてサーバーもクライアントも全部一人でやっていましたね。

- 高橋

- そういう体制で作ることが多かったからこそ、自分でゼロからリリースまでできるという基礎を身に着けやすかったよね。

- 杉山

- 自分がプログラマーだという感覚もなくて、プログラムを担当しているけど一緒にゲーム作っているっていう。お互いにいろいろ意見を出し合いながらやったし、だから楽しくて仕事が辛いとは思わなかったですね。

―― そういう中で大変だったことはありますか?

- 高橋

- 2002年の日韓ワールドカップのときに「ワールドカップに合わせて3カ月後までにサッカーのゲームを作って」っていうオーダーが降ってきてね。グラフィックの人と2人だけで「どうする?」って(笑)。それでなんとかPKのゲームを作って。あれはしんどかったね。しかも途中に出張入れられたし……。

- 杉山

- あの時代ならではだけど容量制限での苦労はありましたね。当時、フィーチャーフォンで動くゲームって、30キロバイトとか。今でいうと30キロバイトって画像1枚も入らない。その中でちゃんとしたRPG作るって、未だにどうやってできたんだろうって我ながら思う。

- 高橋

- そうだね。だって10247バイトのプログラムを10240バイトに減らすのに半日費やしていたもん。夕方になって「やった、減らせた!」って(笑)。

- 杉山

- で、何かバグが出て直すとまた容量が増えるっていう(笑)。収めるのは本当に大変だった。制限がある中でどうやって面白さを詰め込むかみたいな能力は磨かれたけどね。

- 高橋

- すごく大事な訓練だったよね。普通にやっても到底できないものを工夫するっていうのはゲーム開発1000本ノックみたいな現場だったからこそだよね。

- 杉山

- 今ってある意味容量は無制限だから、いくらでもやれるぶん大変な面が多いというか、作り方の根本が変わってきている感じはありますね。

ゲーム作りに求められるもの

―― おふたりがエイリムの採用で応募してくる人に求めることは?

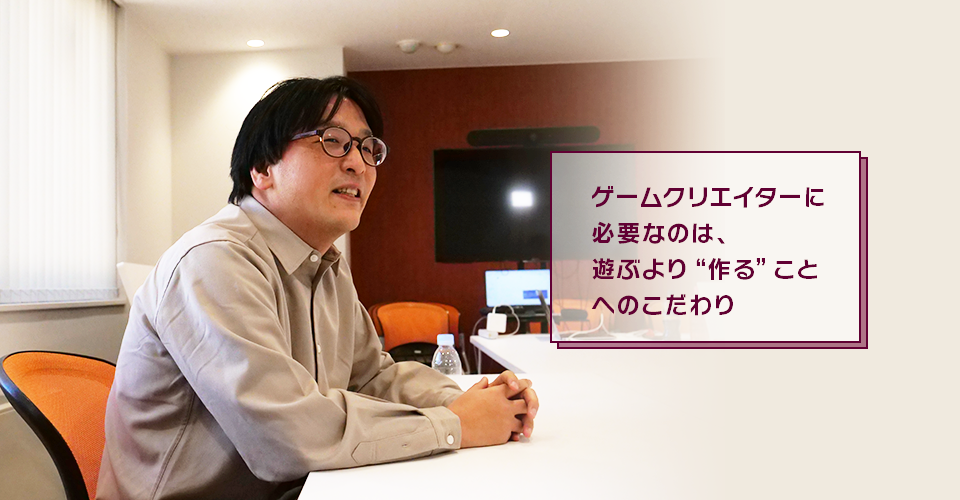

- 杉山

- シンプルですけど、本当に作ることが好きな人、作りたいと思っている人ですよね。この仕事って作れば作るほど自分がゲームを遊ぶ時間が少なくなってくるので。僕自身、開発が佳境に入るとあまりゲームをやれなくなるんです。作るよりも遊ぶ方が好きって人は、なかなか仕事としてやっていくのは難しいんじゃないかな

- 高橋

- 少なくとも遊ぶのと作るのが同等に好きじゃないとね。今は作るのがそこまで好きじゃない人でも入れる業界になっているとは感じる。昔は作るのが本気で好きな人以外は多分入ってこないし入れない業界だったから。そこの差が今は出ちゃったけど、だからこそ作るのがすごく好きって人には入ってきてほしいね。そこが一番なんじゃないかな。

―― 「ゲーム作りに対する愛」が求められますね。

- 高橋

- うん。あとは自分の開発への関わり方みたいなものを明確に示してほしいですね。今は「プログラマーなのでプログラムだけを担当して企画には関わらない」というスタンスの人もいたりします。そういった人材も“ゲーム開発に役立つ技術を提供できる人”としてもちろん必要です。でも本来は、プログラマーでも企画に対して意見をしたり、グラフィック担当でも「このほうがおもしろくないですか?」と言えるような人材が望ましいですね。我々の最終目標は”面白いゲームを作ること”なので。そして、いろいろな意見を受ける側も、いいと思った意見を柔軟に受け入れられるような開発現場であってほしい。

仕様書に縛られず、自分なりのアイデアを加えられる人へ

―― 「ゲーム作りに対する愛」が求められますね。

- 高橋

- テキストのちょっとした部分にコソッと自分の色を仕込んでいたりとかね。ディレクター確認が回ってきたわけでもなく、こっそりちょうどいい形で入れ込んでいて。これってすごく大事な精神で、後で気づいたときに「これは膨らまそう」と思わされた。そこはゲーム愛を感じたかな。

- 杉山

- エンジニアでいうと、ゲームの手触りみたいなところって本人の感覚とかのセンスもありますけど、それを自分で触って、きちんとこれがいいなって思える状態まで持ってきてくれているかってのはすごく大事。「とりあえず作りました」っていうだけではゲーム開発とは言えないので。

- 高橋

- プログラマーが欲しいんじゃなくてゲームクリエイターのエンジニアが欲しいからね。

- 杉山

- 私の場合、あまり細かい仕様まで指定されたくないんですよ。逆にこっちに任せてもらって自分なりに想像力を働かせながら「これがいいかな」って試行錯誤しながら作るほうが楽しいし、より良くなるかなと。それができる人になってほしいし、そういう可能性を持った人に来てほしいですね。

- 高橋

- 自分で作ることに意欲が働いている人であれば、仕様がガッチリしていなくても大体わかったら取りかかれるからね。

- 杉山

- 仕様通りじゃないけどもっと良いものを作ったとき「これ仕様書通りじゃないっすよ」って言われると、こっちのほうがいいでしょうって(笑)。チームによっては扱いづらくなっちゃうかもしれないけど。

- 高橋

- それ経験あるわ~。プログラマー時代にとあるプランナーの考える仕様がイマイチで仕様書通りに作ったことがなくて、ある時珍しく「いいな」と思ってプランナーの仕様通りに作ったら「初めて採用された!」って感激されたっていう。

- 杉山

- 作る波長が合う人同士だったり、人数が少ないとより良いものを作るための議論が自然に発生するんですけど、関わる人数が増えて分業が進むとなかなか難しくなってくるので、今の開発現場の大きな課題ですよね。

未来のゲーム業界とエイリム

―― 時代とともに開発の環境も変わってきていますが、今後のゲーム業界にエイリムとしてはどのように関わっていくのか、展望はありますか?

- 高橋

- 今、ゲームのジャンルは本当に多岐にわたっているけど、私の中では大きく3種類に分かれていて。1個は昔ながらの1人で黙々と遊び込めるゲーム。2つ目は我々が運営していた『ブレイブ フロンティア』のような短時間で遊べるゲーム。そして3つ目がマルチプレイを主とした複数人で遊べるゲーム。AAAの重厚なゲームもあれば『スイカゲーム』のようなカジュアルタイトルもヒットするこの時代において、自分たちがどういうゲームを作るかというのは非常に悩むところではあります。

- 杉山

- スマホはパッと立ち上げて2、3分で遊べる一方で、コンシューマーはじっくり遊ぶ時間が確保できないとゲームを起動しなかったり、ハードやゲームジャンルによってもユーザーの行動やゲームとの関わりかたって違ってきますからね。

- 高橋

- それってじつは一番初めに話題にしなきゃいけないことかなって最近はすごく強く思っていて、それによって作り方も切り替えなきゃいけないのがゲームデザインのハードルを上げてると思う。

- 杉山

- ひとつ確かなのは、自分たちの得意なものを生かしながら、しっかりと物作りしていくってことだと思います。やっぱり開発者自身が本当に楽しんで作っているっていうことも大事だなとは最近特に思うので。

- 高橋

- 得意なものという点では、エイリムはドット絵の分野ではかなり習熟もしてきたし世界的にも認められたところもあるので、そこは絶対に取り組みます。その一方で、ビジネスとして売れるものを作らないといけない。得意分野を生かして面白いものを作り、なおかつ商業的に成功しなければならないというのが我々の責務ですね。

若きゲームクリエイターたちへ

―― 今後ゲーム業界に関わる若きクリエイターたちにメッセージをお願いします

- 杉山

- 現在で頑張ってくれている社内のメンバー含め、皆それぞれがチームの中心として活躍できるようにやってほしいですね。今はプロジェクトが大規模になって分業化も進んでいるので、私たちの頃のように1人で全部やるみたいなことができる環境も少ないので。だからこそ、自分から積極的に取り組んでいく必要があるのかなと。

- 高橋

- いまはプラットフォームも多いし、さっき私が挙げた3つのカテゴリ以外にも細分化すればもっと多岐に渡るので、ゲームクリエイターに要求されることも増えた。これからのゲーム開発は非常に難しいです。何を作ろうか本当に悩ましい(笑)。エイリムにはインディーズゲームプロジェクト(※有志による小規模チームでのゲーム開発を支援する制度)がありますが、働きながらやるのはかなり大変だと思います。

- 杉山

- それこそゲーム愛が問われるかもしれないですね。環境を整えたりチャンスを与えてあげたりとか、我々にできるのはそういったことかなと思います。

- 高橋

- ゲーム愛っていうのは、その人の中にあるもので「これがゲーム愛だ」って他人から定義されるものじゃないからね。ゲーム作りが好きで自分なりのゲーム愛を開発にぶつけられる人をいつでもお待ちしています。

※文中に登場する『イー・アル・カンフー』(コナミ)、『ドンキーコング』『オクトパス』(任天堂)、『ぴゅう太』(タカラトミー)、『マイティボンジャック』(コーエーテクモゲームス)、『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』(スクウェア・エニックス)、『信長の野望』『三國志』(コーエーテクモゲームス)、『ウルティマオンライン』(エレクトロニック・アーツ)、『スイカゲーム』(Aladdin X)などの各ゲームタイトルは、各社の登録商標または商標です。